10月30日深夜到31日,福建宁德一则“新生儿转运坠床”的消息,让不少家长的心跟着揪了起来——刚经历分娩的产妇和孩子从产房转往病房时,出生仅几小时的宝宝疑因婴儿车护栏未锁,直接从推车上摔落在地。

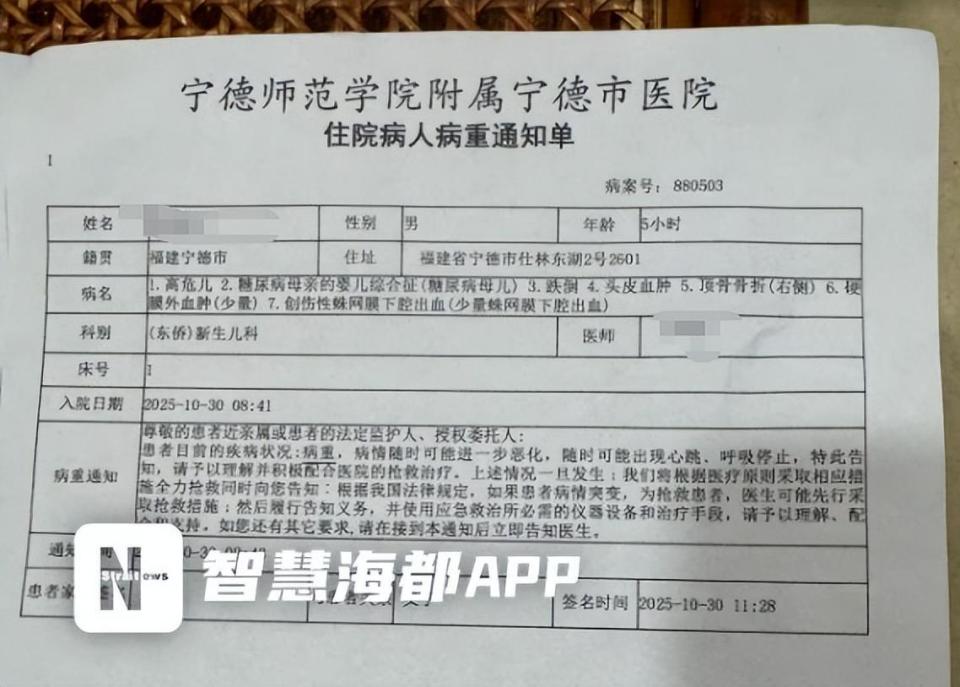

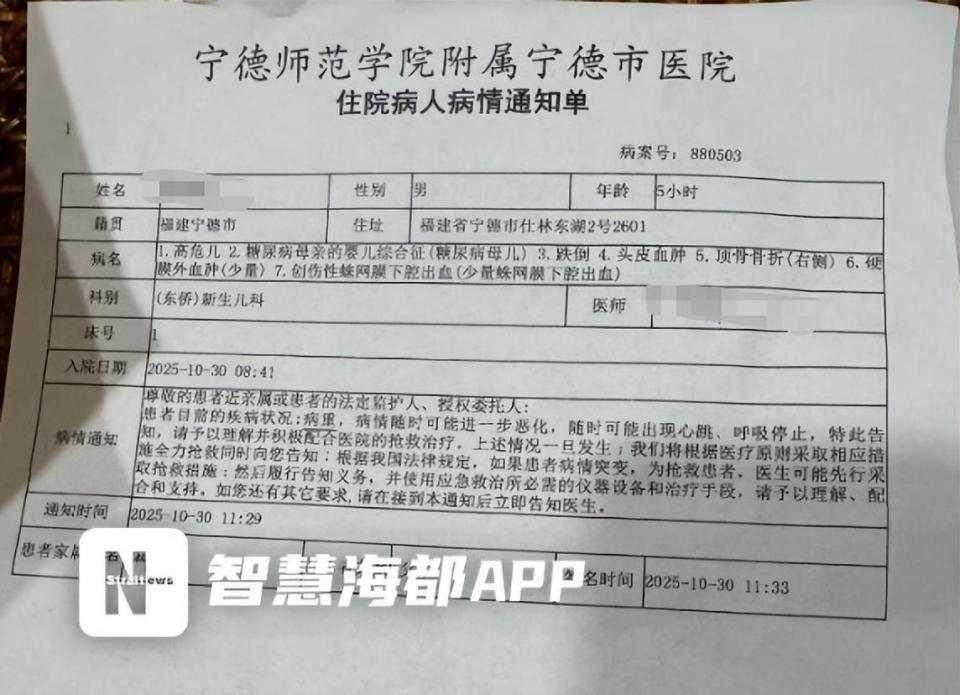

“凌晨3点多媳妇生完,在产房观察了两个小时,护工推着我们往病房走。”孩子父亲林先生回忆,当时护工要开产房的门,松开护栏去拧把手,没想到护栏突然弹开,裹着襁褓的宝宝“咚”地砸在地上。“我当时脑子一片空白,赶紧抱起来,可护士就过来看了一眼,说‘先回病房观察’。”直到早上7点,孩子不肯喝奶、精神越来越差,夫妻俩强烈要求检查,才拿到诊断报告:右顶骨骨折、右顶部头皮血肿,还有少量硬膜外血肿和蛛网膜下腔出血,医院甚至下了“病重通知单”。

31日,宁德师范学院附属宁德医院的通报终于传来:涉事相关人员已停职,市卫健系统专门成立工作组彻查事件,目前新生儿生命体征平稳,进食也恢复了正常。可更让网友议论的是“第三方护工”的隐情——林先生说,直到当天下午涉事物业(福建朗洁物业管理有限公司)的人来慰问,他才知道,送他们回病房的护工不是医院员工,是第三方派遣的。

“医院后勤外包没问题,但涉及新生儿的转运,是不是得有‘特殊门槛’?”有网友在新闻评论区留言,“推婴儿车要检查护栏、要固定宝宝,这些基本操作难道没培训过?”也有家长担忧:“连产房到病房的‘安全通道’都能出疏漏,第三方人员的资质到底谁来审?”

作为跑过5年医疗线的记者,我太明白“转运安全”对新生儿的意义——刚离开母体的宝宝,颅骨还没完全闭合,哪怕是半米高的坠落,都可能造成不可逆的伤害。可这次事件里,“护栏未锁”的低级失误、“先观察再处理”的冷漠回应、“第三方人员身份”的信息差,每一点都戳中了医疗服务的“管理盲区”。

宁德市的工作组仍在深入调查,但比“追责”更紧迫的,是给所有医院提个醒:不管是自己的员工还是派遣人员,“病人安全”从来不是“选择题”,而是“必答题”。就像林先生说的:“我们不求别的,只希望以后再也没有宝宝,在最该安全的地方,经历这种‘本可以避免的意外’。”

截至发稿前,孩子的奶奶告诉记者,宝宝已经能正常喝奶,“眼睛也会跟着声音转了”。可这场“惊魂24小时”留下的问号,还等着更清晰的答案——第三方护工的培训记录在哪里?医院对派遣人员的考核标准是什么?那些“看起来没问题”的后勤流程,是不是真的“没问题”?

每个新生命的第一次“移动”,都该被当成最珍贵的“易碎品”来守护。这不是要求“完美”,是要求“用心”——毕竟,医院的每一次“小心”,都是家长的“安心”。